Aparte de con nuestros profesores y maestros universitarios, los odontólogos y estomatólogos tenemos una deuda de gratitud inextinguible con dos profesiones, sin el concurso de las cuales, nuestro quehacer sería prácticamente imposible.

Me refiero a los protésicos dentales y a los propietarios gerentes y visitadores de depósitos dentales, que tanto han contribuido con su esfuerzo, dedicación y entrega a que la odontoestomatología se sostenga sobre las firmes bases de la técnica y el equipamiento para complementar la labor asistencial y clínica de los titulados odontólogos y estomatólogos.

La historia de nuestra profesión quedaría incompleta si no la contempláramos unida a la de los mencionados colectivos.

Esta es una verdad insoslayable, por más que a veces hayan surgido o surjan roces e incomprensiones evitables si nos convenciéramos de que unos y otros somos partes de un todo que debe funcionar sobre las bases de la cooperación amigable y nunca envenenada con la acritud de los enfrentamientos estériles y a veces realmente suicidas.

Como cada cual es dueño de sus recuerdos, yo no puedo olvidar (en esta ocasión voy a referirme a los depósitos dentales) a los establecimientos que nos surtían de material en la Escuela de Estomatología de Madrid allá por los principios de los años setenta ¡del pasado siglo!

Ahora hay infinidad de casas comerciales con abultadísimos catálogos, incluso pueden pedirse bastimentos por Internet. Entonces, había pocas y la relación con ellas era casi familiar.

|

Así, a vuelapluma tenían representantes en la Escuela de Estomatología de Madrid: Serra Fargas (Alarcón), Solé Palau (Félix), Garralga (Morata), Compañía Dental Española (Benito Lamas), Dental Madrid (Juan), Smith (Chércoles y Rufino), Sudenta (Rafa y Torres), Hispano Dental (Gerardo Ros). Unidesa enviaba a Julio Vázquez, Ramón, Isidoro y otros. Estaba en el Paseo de las Delicias y allí, en 1973, compré mi primer equipo, un “compacto” Castellini que aún conservo como joya de museo. Unidesa (Coll, Domínguez y los hermanos Olea) tenía una fábrica de dientes en Tielmes y nos invitaba a visitarla a los alumnos de segundo curso y a comer en un restaurante al lado de la carretera de Valencia.

Cada cual teníamos nuestras preferencias. Personalmente las mías se fueron hacia Félix, de Solé Palau; Julio Vázquez, de Unidesa, y Alarcón, de Serra Fargas. Estos dos últimos crearon Dental Cooperación (Covarrubias) y luego Alarcón en solitario, Dental Alarcón, en Santa Engracia n.º 141.

¿Qué pensarían estos industriales (y los que han surgido después) si supieran que los primeros puntos de venta de material odontológico fueron lugares tan pintorescos como quincallerías, bazares, cuchillerías, perfumerías, farmacias o las oficinas de los propios dentistas?

¿Quién diría, visitando los rutilantes “stands” de los congresos o el despliegue suntuoso de las casas comerciales en Expodental, por ejemplo, que todo aquello comenzó en humildes covachuelas y en importaciones de instrumentos quirúrgicos a lomos de mulas por caminos intransitables en carromatos destartalados?

|

El bazar de la calle de San Alberto

La primera referencia que he encontrado sobre este asunto se remonta al siglo XVIII, concretamente al viernes 15 de junio de 1764, nada menos que 229 años atrás.

En un anuncio aparecido en esa fecha en el Diario Noticioso Universal de Madrid, en la sección “Noticias de comercio-ventas”.

Decía ese reclamo que la persona que quisiera comprar “estuches con los instrumentos necesarios para limpiar dientes” acudiera “para su ajuste a la calle de San Alberto, frente a la iglesia de San Luis, casa núm. 342, quarto principal”.

Lo del “ajuste” se refiere, naturalmente, a la compra, el “ajuste del precio” que, por cierto, entonces (como ahora de una u otra forma) se regateaba y se llegaba al acuerdo “ajustando” posiciones, a veces con la ayuda de terceras personas. Existía la costumbre, una vez consumado el trato, de celebrarlo tomando algún refrigerio, que se conocía con el nombre de “alboroque”, donde se agasajaba a quienes como “hombres buenos” habían intervenido en lo stomas y dacas de la negociación.

En mi niñez rural y salmantina aún escuché muchas veces esa palabra y vi a los tratantes tomarse alguna copa de aguardiente después de concluido el negocio.

Pues bien, para los que creen que todo nos viene de fuera, conviene recordarles que el término “broker”, inglés, tiene su origen en la palabra “alboroque”, que pasó al francés como “albroque” y al inglés, finalmente, como “broker” (intermediario en un negocio).

|

Y negocios se hacían en el número 342 de la calle de San Alberto, donde al lado de esos estuches con los instrumentos necesarios para limpiar los dientes podían adquirirse espadines de acero, sables plateados, medias, gorros y guantes, así como sombreros, cofias y cintas a la moda de París, capital que ya entonces era el árbitro de la elegancia europea.

Ante mercancías tan variopintas cabe preguntarse: ¿Cómo llamar al establecimiento de San Alberto? ¿Mercería? ¿Bisutería? ¿Quincallería? ¿Bazar?

Creo que este último apelativo es el que mejor cuadra, pues las anteriores denominaciones más bien se aplican a la venta de pequeños objetos, agujas, dedales, tijeras, etc., pero no a los que expenden artículos de la calidad de charreteras de oro y plata bordadas, pendientes de oro guarnecidos con piedras de colores, “hevillas” de plata a lo griego para zapatos, etc., que evocan un comercio de más altos vuelos, alejado de los zaquizamís, sotanillos y tenduchos abarrotados de mercancías que se ofrecían a los madrileños, aquellos de la Corte que comenzaban a disfrutar del pavimento de las calles y de las farolas con velas de sebo (750 se pusieron) auspiciadas por Carlos III, conocido también como el mejor alcalde de Madrid.

Otra cuestión se plantea sobre la procedencia de dichos estuches: ¿se fabricarían en España o vendrían del extranjero?

Personalmente me inclino a pensar que serían importados y, con toda probabilidad, de París, igual que los sombreros, las cofias y las cintas.

El país vecino contaba con artífices magníficos en el ramo de la cirugía, muchos de los cuales, como la casa Charriere, surtieron durante cientos de años a los hospitales europeos (en mi libro Historia General de la Higiene Bucodentaria, patrocinado por Inibsa y editado por Yeltes, Soluciones Gráficas —Madrid, 2003—, reproduzco los anuncios de Louis de la Riviere y Joseph Vigneron —pp. 129-130— maestros cuchilleros de París que fabricaban utensilios quirúrgicos durante el siglo XVIII).

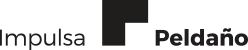

Fernando VI o Carlos III (no puedo precisarlo) enviaron, por la época que nos ocupa, al licenciado don Josef Fernández (después primer cirujano de cámara) a París a comprar “máquinas de anatomía y cirugía” de las cuales trajo una docena de cajas con todos los instrumentos para practicar la talla, el trépano, al amputación, los partos, la urología, la oftalmología, etc. (Archivo General de Palacio, sección Carlos III, legajo 195).

|

Entre los cientos de artilugios figuraban reproducciones en cera de una mandíbula superior e inferior para estudiar anatomía, dos “speculum oris” para abrir la boca en caso de trismus, dos instrumentos de monsieur la Malle para bajar la lengua y escarificarla, el instrumento de monsieur Joube para cortar el frenillo, treinta y nueve instrumentos (nada menos) para todo género de operaciones en los dientes, el instrumento de monsieur Joube para limpiar la lengua, el de Levret para bajarla, un instrumento cortante y chato en su punta para picar y escarificar las encías, otro instrumento de plata en forma de horquilla para sostener la lengua al cortar el frenillo, de monsieur Petit, dos pulicanes inventados por Fray Cosme y M. Garengeot (pulicanes o pelícanos, artilugios de extracción antiguos muy anteriores a los autores citados. Aquí se refiere, sin duda a la llave inglesa o de Garengeot, que otros atribuyeron al hermano Cosme); dos obturadores para el paladar, de plata sobredorada; otros instrumentos para los dientes, dos gatillos de la idea del cuchillero, el instrumentos de M. Petit para el frenillo y las agujas de oro para la operación del pico de liebre (éstas faltaban en el inventario efectuado por el cirujano de la Cámara don Pedro Custodio Gutiérrez: firmado en San Ildefonso, el 27 de septiembre de 1784).

Como puede comprobarse, con este material podía aprenderse anatomía y practicarse la cirugía bucal de la época: extracciones dentarias, apertura de la boca en caso de trismus, sección del frenillo, escarificación y punción de las encías, limpieza de la dentadura, tratamiento protésico de la hendidura palatina (obturador de plata sobredorada) e incluso la operación de labio leporino, las agujas de oro desaparecidas, cuyo uso ya expliqué en una conferencia en la Universidad Europea de Madrid y publiqué posteriormente en Profesión Dental.

A París también fue, a principios del siglo XIX, concretamente en 1808, Juan Francisco Gariot, cirujano y dentista de Cámara de Carlos IV, por orden del futuro Fernando VII, a comprar “un estuche de instrumentos de aplicación e boca con treinta y cuatro piezas de oro que entregó para uso propio de S.M. siendo príncipe de Asturias” (según se puede constatar en el Archivo general de Palacio, sección Personal, caja 120 62, expediente 18).

Los dentistas más modestos recurrían a los herreros y cuchilleros y la prótesis la hacían personalmente imitando a los orfebres, joyeros y plateros. El material, los dientes por ejemplo, los traían cazadores de hipopótamos de África, singularmente portugueses. Si eran dientes humanos, se obtenían en los cementerios y en los patíbulos.

|

Edgar Allan Poe escribió un relato titulado “Berenice”, sobre vampiros, basado en las noticias aparecidas en los periódicos de Nueva York, Baltimore, de profanadores de tumbas que resultaron ser ladrones de dientes que surtían, sin escrúpulos, a los dentistas.

Depósitos, lo que se dice depósitos dentales, no comenzaron a establecerse hasta bien entrado el siglo XIX.

La palabra depósito es muy antigua y se ha referido a variadísimas acepciones, de orden jurídico (depósito de personas), militar (lugar donde se acumulaban pertrechos, víveres, etc.), forense (depósito de cadáveres), eclesiástico (reserva del santísimo sacramento), etc.

Durante el siglo XIX y acaso antes (lástima del prometido Diccionario Histórico de la Real Academia Española) he podido constatar en la prensa innumerables anuncios sobre depósitos de productos concretos desde sal, hielo, guantes o sanguijuelas.

También había depósitos de carbón (Diario de Avisos, 6 de marzo, 1850), de tejidos (Diario Oficial de Avisos de Madrid, 18 de noviembre, 1850), de abanicos (Diario de Avisos, 9 de enero, 1851), de artículos de París (Heraldo, 9 de julio, 1851), etc.

Los depósitos dentales, como digo, nacieron en el siglo XIX y lo hicieron ante la tecnificación y complejidad de la Odontología a lo largo de esta centuria, impulsada sin duda por la obra de Pierre Fauchard en 1728.

Un dentista de principios del siglo XVIII necesitaba poco material y escaso instrumental para su quehacer cotidiano.

El capítulo más genuino eran las extracciones dentarias que perpetraba con unas pocas herramientas artesanales: los pelícanos, la llave inglesa, algunos gatillos y los descarnadores y pujadores.

Igual sucedía con el utillaje para la tartrectomía, semejante al usado por Abulcasis en el siglo X.

El emplomado de las cavidades se hacía con limaduras de monedas u otros productos que el propio dentista preparaba.

La prótesis se hacía también artesanalmente con bases y dientes de caballo marino (hipopótamo) o con chapas metálicas a las que se soldaban dientes de diferentes procedencias, humanos inclusive, como he dicho.

|

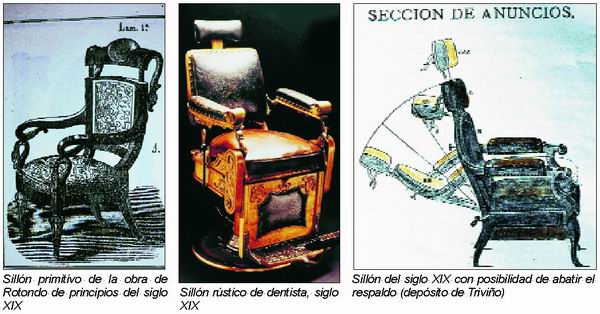

Al paciente se le acomodaba en una silla o en un sillón corriente, cuando no en el suelo (sobre todo para las extracciones).

Con el advenimiento de la porcelana dental, las impresiones y los articuladores, las necesidades de artilugios aumentaron considerablemente (hornos, limas, compases, buriles, caolín, pigmentos, etc.).

Ya en el siglo XIX las necesidades se disparan, la amalgama y la orificación precisan infinidad de instrumentos excavadores, limas, fresas, atacadores, martillos, neumáticos…). El caucho necesitó las vulcanizadoras, se aisló el campo con el dique de goma, se patentaron multitud de ingenios para la ortodoncia, la endodoncia; aparecieron los fórceps, el torno a pedal, los “clamps” y porta “clamps”, ceras, gutapercha, escayola, cubetas, espejos…, aparatos para anestesia, sillones articulados, escupideras, etc.

Es tal la complejidad que surgen infinidad de manufacturas especializadas en tal o cual implemento. El dentista no podía adquirir acá o allá tantas novedades, no podía pedir dientes a los Estados Unidos, fórceps a Inglaterra, porcelana a Francia…

De forma natural, surge el empresario que monta un almacén y que adquiere los derechos de representación de las grandes casas: White, Ash, De Trey…

Así se constituyen los depósitos dentales y en ellos es donde el dentista compra cuanto necesita.

El depósito de don Benigno Joaquín Martínez

Hasta el momento, el primer depósito dental conocido, propiamente dicho, de España es el hallado por mí en un periódico del que sabíamos su existencia, pero no localización. Se trata de La Voz de los Ministrantes, dirigido por don Salvador Villanueva.

La Voz comenzó a publicarse el 15 de enero de 1865 y dejó de hacerlo en 1867.

Pues bien, en su número 28, año II, 10 de febrero de 1865, p. 31, aparece textualmente la siguiente noticia:

“Buen catálogo. Nuestro buen amigo el señor D. B. Joaquín Martínez, que vive Calle Hortaleza, 70 y 72 principal, donde tiene su gran depósito de objetos e instrumentos de dentista, ha tenido la amabilidad de remitirnos su excelente catálogo con 169 gravados perfectamente concluidos, el que vende también en su casa a 4 rs y recomendamos eficazmente por merecerlo así, sin perjuicio de trasladar alguno a nuestro periódico, si en ello conviene el Sr. Martín.”

Esto sí que ya es un depósito con todas las de la ley y todos los predicamentos.

|

En primer lugar, el propietario no es dentista, sino un comercial que se dedica especialmente a surtir de material a esta profesión.

En segundo lugar, dispone de una bien surtida gama de instrumentos, nada menos que 169.

En tercer lugar, hizo un catálogo con dibujos y precios, que vendía por 4 reales (¡una peseta!). ¡Quién lo tuviese!

En cuarto lugar, disponía de establecimiento propio, en la calle de Hortaleza, 70 y 72, principal.

Don Salvador Villanueva, el director de La Voz de los Ministrantes, además de sangrador era dentista, y así se anuncia en su propio periódico. Por eso era “buen amigo” de don Benigno.

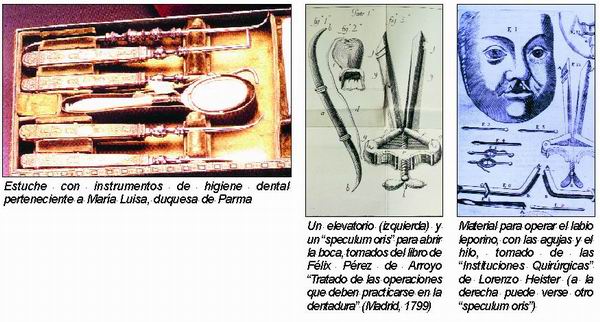

Pero no queda ahí la cosa, dos números después, exactamente en el número 30, de 20 de febrero de 1864, página 40, La Voz cumple su promesa de “trasladar” algún dibujo del catálogo y reproduce una caja de instrumentos que sin duda colmaría los sueños de cualquier dentista de aquellos tiempos.

La caja se ofrece abierta mostrando dos bandejas. En la superior, perfectamente alineados, 11 instrumentos de limpieza y orificación a cada lado y en el centro unas tijeras, una navaja de flebotomía y un instrumento desconocido, tal vez un compás para medidas de prótesis.

En la bandeja inferior, 12 fórceps y un bisturí en el centro.

La tapadera de la caja, seguramente hecha de madera de nogal, llevaba en su cara interna un espejo que, al abrirla, reflejaba la primera bandeja.

Curiosamente, la ilustración está al revés, quizá por la impericia de los tipógrafos, pues es la única estampa que aparece en toda la colección del periódico.

El texto sobre el asunto esta vez es más extenso. Dice así: “La profesión del dentista es una sin disputa de las que más inmediata aplicación tiene entre los ministrantes y practicantes en España (entonces eran los capacitados por la ley para ejercer “el arte del dentista y el callista”) donde hasta aquí ha venido ejerciéndose por intrusos, charlatanes y gente advenediza, privada generalmente de todo conocimiento que pueda relacionarse con el arte de curar.

Cuantos profesores se dedican en nuestro país a la prótesis dentaria no precisan, por cierto, recurrir al extranjero para proveerse de los géneros que necesitan. De todo lo mejor y de lo más bueno que se conoce, procedente de las fábricas más acreditadas de los Estados Unidos, Bélgica, Francia e Inglaterra, encuentran siempre grande y variado surtido en el depósito de artículos para dentistas que, como ya saben nuestros lectores, tiene establecido hace doce años D. B. Joaquín Martínez en la calle de Hortaleza, núm. 70 y 72 de esta corte.

La actividad y el celo del dueño de tan recomendable casa no tienen descanso, contándose por días los progresos de este establecimiento, primitivo en España y uno, sin disputa, de los más completos de Europa.

En nuestro número anterior hemos anunciado la publicación que el señor Martínez acaba de hacer de un magnífico catálogo, ilustrado con 159 grabados (ahora pone diez menos), de cuya perfección es una prueba el que hoy publicamos, con anuencia de dicho señor. La lectura de este libro interesa muchísimo, pues da a conocer la forma y el uso de la mayor parte de los útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio del arte del dentista.

“Nos creemos en el deber de recomendar dicho establecimiento a aquellos de nuestros lectores que necesitan surtirse de artículos para el ejercicio de la mencionada profesión, asegurándoles que es una casa modelo en su género, de cuyas ventajas podemos hablar con la mayor sinceridad, por haber de ellas prácticamente disfrutado.”

De la lectura de este comunicado, seguramente redactado por el propio director de La Voz, don Salvador Villanueva, podemos conocer la procedencia de los suministros ofrecidos: Estados Unidos, Bélgica, Francia e Inglaterra.

|

También nos informa de que el depósito de don Benigno era “primitivo”, es decir, el primero, y que, funcionando desde hacía 12 años, debió comenzar en 1852, es decir, hace siglo y medio.

Volviendo a la caja reproducida en La Voz, la encontraremos otra vez, años más tarde, anunciada en la Revista de Odontología, de don Cayetano Triviño, que, como diremos, también organizó un deposito dental.

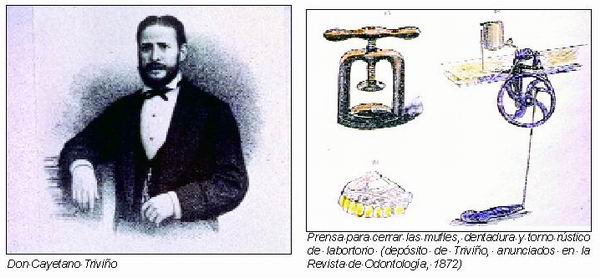

La Revista de Odontología comenzó a editarse en 1872, dirigida por don Cayetano Triviño, el que en 1875 lograra el primer título oficial de la profesión, el de Cirujano Dentista.

Don Cayetano llegó a Madrid en 1866, un año después de los hechos que estamos narrando.

También conoció a don Benigno Joaquín Martínez, tanto que le pidió auxilio para poner en marcha una revista especialmente dirigida al sector.

Así lo refiere en la primera página del número primero de la que comenzó llamándose Revista Odontológica y luego cambió el nombre por Revista de Odontología ante la rechifla de los médicos.

En su alegato “Al público” justifica la necesidad de tales publicaciones y dice:

“En 1860 ya mis deseos de ver arraigarse en España estas publicaciones eran muy ardientes. El Sr. D. Benigno Joaquín Martínez, que a la sazón tenía estrechas relaciones con los profesores dentistas, tuvo la idea de fundar un periódico de esta índole, y yo, en todas mis cartas, le excitaba a que llevase a cabo su pensamiento, estimulándolo con la reflexión del gran beneficio que iba a producir y la instrucción que iba a propagar entre los que se dedican al arte odontológico.”

Le escribe desde Málaga, donde entonces residía. Sin embargo, don Benigno no se decide ante el temor de no encontrar suscriptores.

|

Y no se equivocaba el industrial pues La Voz, a pesar de ser el órgano de los Ministrantes y Practicantes, colectivo mucho más numeroso que los que se dedicaban al arte dental, sucumbió precisamente porque la clase no lo sostuvo, e incluso muchos abonados dejaron de pagar sus cuotas llevando a la empresa a la quiebra.

Otras iniciativas

Si el de don Benigno es el único, primero y genuino depósito dental que he encontrado a mediados del siglo XIX (Madrid, 1852), la verdad es que los dentistas contaron, pasado la mitad de esta centuria, con otros modos de obtener suministros.

Por ejemplo, y esto también es primicia, en 1860, en el Diario de Avisos de Madrid (domingo, 15 de enero de 1860, núm. 101) aparece un anuncio que se repetirá los días 17 y 19 siguientes.

El anuncio decía:

“Nueva y sorprendente invención.

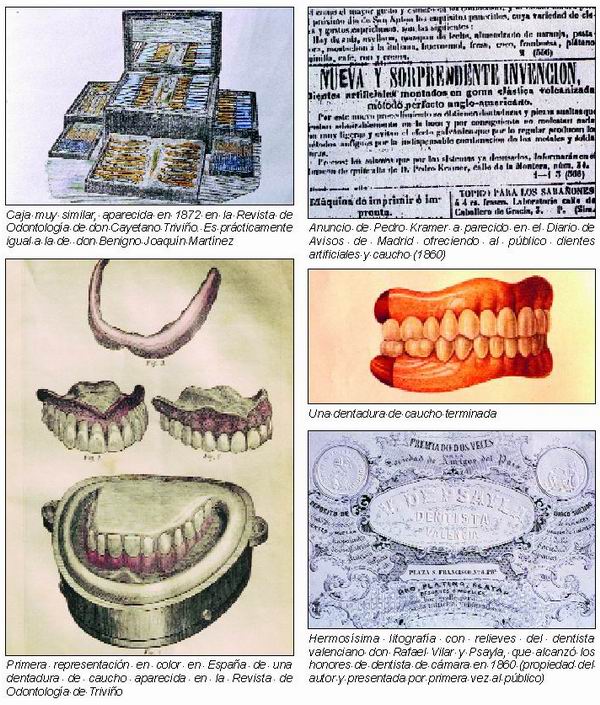

Dientes artificiales montados en goma elástica volcanizada. Método perfecto anglo-americano.

Por este nuevo procedimiento se obtienen dentaduras y piezas sueltas que ajustan admirablemente en la boca y, por consiguiente, no molestan nada; son muy ligeras y evitan el efecto galvánico que por lo regular producen los métodos antiguos por la indispensable combinación de los metales y soldaduras.

Precios: los mismos que los sistemas ya desusados. Informarán en el almacén de quincalla de don Pedro Kramer, calle de la Montera, n.º34.”

El viernes 17 de febrero, n.º 1.076 del mismo Diario de Avisos, Pedro Kramer ofrecía “grandes rebajas en los dientes artificiales con la nueva técnica a 20-40 reales, cada uno”.

|

Primero un bazar, luego un depósito, y ahora una quincallería. Y, ¿qué es o era una quincallería?

Según la Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa), la palabra “quincalla” viene del francés “quincaille” y ésta, del neerlandés “kinklen”, que significa sonar. Esto es, serían mercancías como tijeras, sortijas baratas, pendientes, rosarios medallas, cepillos y mondadientes.

Vulgarmente llamamos quincalla a objetos de poco valor, baratijas, espejuelos, lo que le daban los exploradores a los cafres africanos antes de que hicieran su aparición las “oenegés”.

En una de esas covachuelas del “todo a perra chica” se vendía el material que revolucionó la prótesis en el siglo XIX, el caucho vulcanizado.

El caucho, como todos sabemos, es un producto que se obtiene del látex, la leche que fluye de las incisiones efectuadas en multitud de árboles tropicales. El mejor de todos procede del “Hevea brasiliensis” y fue conocido desde tiempo inmemorial por los indígenas americanos que hacían con él vasijas, zapatos y otros objetos.

El primer europeo que lo describió fue el español Gonzalo Fernández de Oviedo en 1536 y durante siglos sólo sirvió para hacer gomas de borrar.

En 1832, Lüdesdorf lo mezcló con azufre, aunque se considera a Goodyear el verdadero descubridor del caucho vulcanizado hacia 1851.

Su aplicación en Odontología comenzó a partir de esa fecha, después de un encuentro de Goodyear en París en 1851 con el dentista Thomas W. Evans (el dentista de Napoleón III y Eugenia de Montijo) quien tuvo la idea de usarlo con este fin. En España, en 1856 ya se anunciaba en el diario Las Novedades la “Gran fábrica de goma elástica volcanizada de Galante y Compañía” (Las Novedades, n.º2.180, 9 de febrero de 1856, p. 4).

Al principio se usó para bragueros, tetinas de biberón, sondas, etc.

En 1860, varios dentistas madrileños comenzaron a usarlos como base de dentaduras; en marzo, el dentista Llorente, dentista de cámara del infante don Francisco, había hecho traer de Estados Unidos una máquina de volcanizar con el nuevo sistema de “cautchouc” (Diario de Avisos de Madrid, 30 de marzo de 1860, p. 12). Otro colega, Dueñas, lo anunciaba en junio y la dentista doña Polonia Sanz lo hacía en septiembre (Clamor Público, 1 de septiembre).

|

Don Pedro Kramer, el de la quincallería de la calle de la Montera, que lo vendía, no era dentista y es el segundo suministrador de material odontológico cuyo nombre conocemos en España. ¿Quién sería el tal Pedro Kramer? Por su apellido parece extranjero, tal vez inglés.

Dentistas proveedores

Otra fuente de abastecimiento, aparte de las señaladas, fueron algunos dentistas que o bien viajaban al extranjero e importaban género o lo recibían con intención de revenderlo.

Por ejemplo, el dentista valenciano Rafael Vilar y Psayla, que en 1858 pidió a Isabel II el nombramiento de dentista honorario de la Real Cámara y le fue concedido en 1860 (Archivo General de Palacio, sección Personal, caja 8725, expediente 41).

Vilar y Psayla por esos años repartía una litografía en relieve bellísima, donde se informaba que había sido premiado dos veces por la Sociedad de Amigos del País, que vivía en la Plaza de San Francisco, n.º 8, principal, y que tenía un depósito con más de “12.000 dientes y muelas transparentes de Inglaterra, América, Bélgica, etc.” y un “único surtido de elixires y aguas de limpieza de la Sociedad de Amigos del País”, así como “oro, platino y plata para resortes o muelles de oro o plata”, “hor-graffa para orificaciones, pasta mineral y obturadores”.

La litografía estaba firmada por P. Martí-Plaza Conde Carlet.

Don Rafael había ofrecido sus servicios a Isabel II y a don Francisco de Asís cuando la reina castiza visitó Valencia en 1858 y en ese detalle se basó para pedir el nombramiento de dentista honorario de la Real Cámara que, como ya digo, obtuvo.

La mencionada doña Polonia Sanz, que también pidió a Isabel II el cargo de dentista de cámara sin éxito, presumió luego con el exótico nombramiento de dentista de cámara de Muley Abbs, el hermano del sultán de Marruecos, vencido por O’Donnell y Prim en 1860 (La Época, núm. 3.789, lunes, septiembre de 1860, s.n.).

En 1870 comenzó a usarse otro producto como base de las dentaduras que algunos creyeron que sustituiría al caucho, éste fue el celuloide, patentado por el químico inglés Alejandro Porques en 1855 e introducido en la Odontología por los hermanos Hyatt.

Doña Paloma aprendió a usarlo y se ofreció (mediante pago de 500 reales) a enseñar su manejo. También vendía las máquinas para ello (a 500 reales) y piezas de amalgama llamada “La Celulosa” a precios “sumamente arreglados”.

El depósito de don Cayetano Triviño

Hasta ahora podría afirmarse que hemos estado hablando de la prehistoria de los depósitos dentales. Un bazar, una quincallería, algunos dentistas… Sólo el de don Benigno Joaquín Martínez puede considerarse legítimamente como tal, pero sabemos poco de sus existencias, salvo lo relatado por La Voz de los Ministrantes.

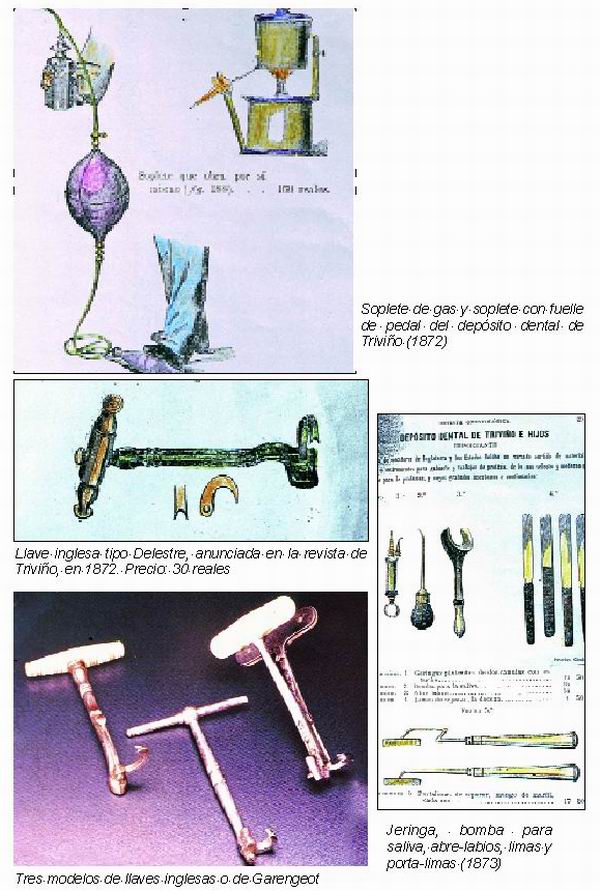

Sin embargo, en 1872, el anteriormente mencionado don Cayetano Triviño y Portillo comunica en las páginas de su Revista Odontológica (en el núm. 1, p. 28) que piensa incluir “anuncios de todos los útiles, sustancias y aparatos necesarios para ejercer la profesión y que por encargo de las fábricas tengo en depósito”.

Semejante propósito —añade— no tiene afán de lucro, pues piensa cobrar los precios de fábrica, ya que uno de sus hijos, “el encargado de este ramo” (seguramente el mayor, Alfonso Triviño), “se da por satisfecho con la pequeña retribución que las mismas fábricas le conceden”.

Don Cayetano Triviño, según confesión propia, viajó a Inglaterra y Francia, donde se puso en contacto con las principales fábricas de productos dentales para representantes en España.

Lo primero que ofrece es una gran variedad de dientes franceses, ingleses (de la casa Ahs) y americanos (de las casas Samuel S. White y Johnson Lund, de Filadelfia), así como oro y pastas para empastar y orificar diversos metales, caoutchouc (caucho) y gutapercha.

|

Referente a instrumental, incluye diversos modelos para orificar, botadores y escarbadores para limpieza del sarro, además de limas de acero inglesas y un articulador con dos tornillos con el que se podía bajar, subir, adelantar y retroceder (Revista de Odontología, año I, diciembre, num. 1, Madrid, 1872, pp. 29-32).

El depósito estaba domiciliado en la calle del Arenal, número 11, sede también de la Revista Odontológica y, como ha dicho su gerente, era D. Alfonso Triviño, el hijo mayor de don Cayetano.

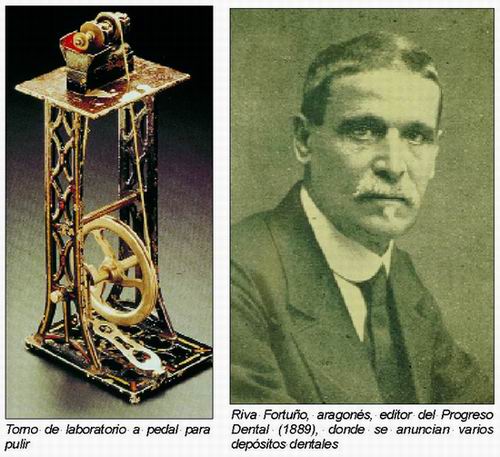

En los números sucesivos de la Revista, van apareciendo más aparatos, prensas para cerrar coquillas, torno de pie para taller, vulcanizadoras (600 reales), aparatos para hacer protóxido de ázoe (1.000 reales), así como docenas de fórceps para dientes, muelas, colmillos, raigones, etc.

No faltaban los sillones para operaciones, de terciopelo, arcaicos unos y otro de tornillo, modelo Harris, que se elevaba y descendía por medio de una manivela (el primero que empleó este sistema fue Morrison).

Espejos los había de tres clases: sin aumento, de palmeta y de rodillera.

También vendía una preparación anatómica “demostrando el quinto par, con dientes y mandíbulas”, resguardada dentro de un fanal, al no desdeñable precio de 1.500 reales.

Cubetas, hornos y sopletes no faltaban, ni jeringas, bombas para la saliva, abrelabios e infinidad de limas, atacadores y compases.

Con el tiempo, la clientela se extendió por toda España y tuvieron que contratar a un vendedor, el señor Peñuelas, que en abril de 1878 salió de Madrid recorriendo Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Cartagena, Murcia, Alicante, Valencia y Barcelona; desde donde emprendió viaje hacia el Norte: Asturias y Galicia.

De la calle El Arenal pasaron a la calle Alcalá, 19, junto al Colegio Español de Dentistas y la sede de la Revista Odontológica.

En 1880 pretendió resucitar el celuloide que tan malos resultados había dado.

Sin duda, el depósito de Triviño fue en su momento el mejor de España, lo cual no quiere decir que hiciera rico a su propietario, antes al contrario, entre el depósito y el Colegio Español de Dentistas y la Revista, llevaron al buen Triviño a la ruina, muriendo al acabar el siglo XIX (en 1899) prácticamente en la miseria.

Fin de siglo

Repasados los depósitos de don Benigno y don Cayetano, sólo cabe, en este apretado relato, hacer mención de los que surgieron en la última década del siglo XIX.

Fue éste un decenio esencial para el desarrollo y el mejoramiento de la Odontología española, liderada por don Florestán Aguilar, don Luis Subirana, Riva Fortuño, Portuondo, Otaola, Valenzuela, Casasnovas, Carol, Plet, Alonso, etc.

Y fue también un decenio durante el cual otros depósitos tomaron la antorcha del fatigado Triviño. Así, fueron famosos los depósitos dentales de Basilio Colina, Carlos García Vélez, Stehr (de Trieste) y, sobre todo, la Compañía Dental Española que fue el depósito dental más fuerte de principios del siglo XX.

Don Basilio Colina Valle nació en Rucandio (Santander), el 23 de agosto de 1846, y murió en Madrid el 7 de julio de 1900.

Tuvo su despacho en Madrid, primero en la calle de la Aduana, n.º29, y luego en la de la Reina, n.º 21 (Madrid). En Barcelona tenía una sucursal en la calle Urgel, n.º 20. Se anunciaba en El Progreso Dental, periódico editado en Zaragoza desde 1889 por Riva Fortuño y comenzó siendo agente de la casa Stehr de Trieste (vía Squero Nuovo, n.º 3. Austria).

|

Esta casa, muy importante, publicaba su propio periódico desde 1887, titulado Correo Dental, para los clientes de habla española.

Vendía sillones, tornos, ruedas, discos, puntas, metal “Victoria” para dentadura, etc.

El depósito dental de la calle de la Reina, de Colina, tuvo gran importancia para el desenvolvimiento y dignificación de la Odontología española.

Efectivamente, en los locales de dicho depósito a las 9 de la noche del 2 de febrero de 1892 se reunieron los dentistas más ilustrados de Madrid, con la idea de organizarse y pedir al gobierno que acabara con el atrasadísimo estado en que se encontraba la profesión en España, con el título de cirujano dentista, para cuya obtención no se exigía ni el bachillerato.

Allí acudieron, entre otros, don Florestán Aguilar, que luego lideraría todo el proceso hasta conseguir la creación del título de odontólogo en 1901.

Pero también estuvieron los doctores Portuondo, Tinker, Tirso Pérez, Cuzzani, García Vélez, Cadwallader, etc., y la saga de los Triviños, ya en decadencia, con el patriarca don Cayetano, su hijo Alfonso y su yerno Carlos Faure.

Este acto fundacional, donde se gestó el movimiento regenerador que propició el paso de los cirujanos dentistas a los odontólogos, tuvo su inicio en un depósito dental, lo cual nos da la idea de la importancia de la relación entre estos establecimientos y la profesión odontoestomatológica.

No sólo se dedicaban a vender aparatos e instrumental, sino que se preocupaban por los problemas incluso académicos de sus clientes o editaban periódicos o incluso propiciaban la creación de centros de estudios.

Ejemplo de lo dicho es don Basilio Colina, que además de actuar como anfitrión en la histórica reunión de febrero de 1892, en 1896, siguiendo la tradición de la casa Stehr, de la cual se proclamaba sucesor, editó un periódico titulado El Correo Internacional Odontológico y Clínica Dental, cuyos redactores fueron el doctor Antonio Tortosa, don José Martínez Castrillo y don Julián Waldes.

|

Además de esto, don Basilio, preocupado por la inexistencia de enseñanza oficial de la profesión (sólo sobrevivía el Colegio Español de dentistas, como digo, en franca decadencia), se decidió en 1894 a montar un Instituto de Cirujanos Dentistas, dirigido por Ramón Alcaide.

Allí se aprendía Anatomía, Fisiología humana, Anatomía de la cara para dentistas, Patología Dentaria, Terapéutica, Cirugía dental, Física y Química, Mecánica dental, Estética, Jurisprudencia e Historia Dental.

El instituto tenía su sede en la calle Hortaleza, n.º20, y la matrícula se realizaba en la sede del depósito Colina y Valle, que se había cambiado de la calle de la Reina a la de la Cruz, 23 (Madrid).

Ramón Alcalde Burillo, por cierto, era hijo de Mme. Antoine, una dentista francesa que tuvo mucho éxito a finales del siglo XIX, tanto en Madrid como en sus recorridos por provincias.

La polémica con García Vélez

García Vélez era un dentista cubano hijo del cabecilla insurgente Calixto García. Preso su padre, vinieron ambos a Madrid y el hijo obtuvo el título de cirujano dentista en San Carlos, en 1887, practicando después con el famoso Tinker.

Ya hemos visto cómo estuvo presente en la reunión de 1892 y, sin duda, gozó de cierto prestigio desde su gabinete instalado en el paseo de Recoletos, n.º 21, de Madrid.

En 1894 comenzó a publicar su propia revista que tituló Revista Estomatológica, de corta duración, porque además, en cuanto pudo se fugó otra vez a Cuba (1896), uniéndose a la guerrilla, donde alcanzó el grado de general de brigada y luego embajador en México, Londres y Washington.

García Vélez, antes de tales triunfos, demostró en España su carácter avispado, pues en 1894 se las ingenió para obtener una patente para fabricar en España los famosos sillones Wilkerson, patente que le amparaba durante cinco años y prohibía a otro cualquiera negociar con ellos.

Los sillones Wilkerson se habían inventado en 1877 y eran de sobra conocidos, pero la legislación española de entonces era tan pintoresca que uno podía patentar cualquier ingenio extranjero si no se había fabricado nunca en España.

Naturalmente Colina vendía y tenía existencias de sillones Wilkerson, entonces muy reputados.

García Vélez le amenazó y requirió notarialmente para que se abstuviera de negociar con ellos so pena de llevarlo a los tribunales, amparándose en su pintoresca patente.

Don Basilio protestó, pero de momento tuvo que aceptar un tiempo muerto en tanto se aclarara el asunto.

|

No sabemos cómo terminó el asunto, pero así eran las cosas entonces.

Extranjeros

Además de Stehr, de Trieste, tuvieron representantes en España “Henri Picard et Frere”, de París, con la denominación de “Depósito Dental de Madrid”, gestionado por don Gastón Bernard. El despacho estaba en la calle Esparteros, n.º6. Vendían dientes diatóricos, fresas, caucho “Niágara”, cera, etc.

Igual hizo el depósito dental Rohc y Fils, de Marsella (24 rue de Rome), que se estableció en Madrid en la calle Espoz y Mina, n.º 3, y ofrecía dientes de las fábricas S. S. White y C. Ash and Fils., así como sillones, tornos y toda clase de instrumentos.

Nacionales

En Barcelona, el Bazar Médico, José Clousolles, puso una sucursal en la calle Carretas, n.º 35, y vendía sillones y tornos.

También se anunciaba el depósito dental de Eduardo Porro (Escudillers, 45. Barcelona) y el calorígeno de Román Pons (Hospitalet, 83. Barcelona).

El mismo Subirana vendía su “coqulla” (mufla) para calentar el caucho en la vulcanizadora. La fábrica de escayola La Mina servía el producto a 2,50 la arroba. Estaba en la carretera de Valencia, n.º27 (Puente de Vallecas, Madrid) y aseguraba que era de alabastro puro, especial para dentistas.

La Compañía Dental Española

Finalizamos con el depósito más importante de España desde principios del siglo XX hasta la guerra civil española, pues aunque sobrevivió a la contienda, después de ésta llevó una vida más bien mortecina.

La Compañía Dental Española nació por iniciativa de don Florestán Aguilar.

Cuando tras finalizar sus estudios en Filadelfia, en 1980, se asentó jovencísimo en Cádiz, ya allí fundó la revista La Odontología y un pequeño depósito dental.

Luego en Madrid amplió sus pretensiones y propició en 1898 la creación de su Compañía Dental Española, con un capital de 100.000 pesetas, repartidas en 2.000 acciones de 50 pesetas. Los estatutos fueron publicados por La Odontología en marzo de 1898 y, posteriormente se constituyó la junta de administración formada por: Presidente: don Harry Highlands; vocales: don Ramón Portuondo, don Enrique Heddy; secretario: don Florestán Aguilar.

El depósito se instaló en la calle Cedaceros, 4, principal; y una de las primeras iniciativas fue la de hacerse cargo de la publicación de La Odontología.

El primer año fue muy duro por la guerra y posterior derrota en Cuba, que influyó negativamente en el cambio de la peseta.

No obstante, se ufanaba de haber superado la crisis y tener 50.000 dientes en depósito, así como la consecución de un premio por su exposición en el IX Congreso de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid en 1898.

Tenía la representación de S. S. White y fue incorporando la de otros importantísimos fabricantes.

Hacia 1914 comenzó a producir el famoso dentífrico Perborol, líder en el sector, aunque comercializaba también el Listerine de la Cía. Lambert americana.

Sólo el estudio de la Compañía Dental Española daría para varios artículos, tantas y tantas actividades promocionó (exposiciones en congresos, ediciones de textos, becas, etc.).

Conclusión

Como hemos visto, el embrión de los actuales depósitos dentales se remonta al siglo XVIII, aunque sería a finales del siglo XIX cuando se establecieron con las características que le son propias.

Uno de los pioneros de tales empresas fue don Benigno Joaquín Martínez, que comenzó su actividad en Madrid hacia 1852 en la calle de Hortaleza, n.º 70-72.

Conocemos hacia 1860 el nombre de Pedro Kramer, que vendía caucho para dentaduras, también en Madrid, en la calle de la Montera.

Luego, el depósito dental más importante de España fue el de don Cayetano Triviño.

En la última década (1890-1900) florecieron los de Valle y Colina, García Vélez y los extranjeros Stehr de Austria, Henry Picar el Frer, de París,; Rohc el fils, de Marsella, y los catalanes del bazar médico: Eduardo Porro, Ramón Pons, etc.

Es de destacar la labor que llevaron a cabo, no sólo en el campo comercial, sino editando revistas profesionales y apoyando, incluso, los movimientos en pro de la dignificación del ejercicio del arte del dentista, sobre todo en el último tramo finisecular previo a la aparición en 1901 del título de odontólogo.

Por eso decía al principio que no se podía entender la historia de la Odontología sin conocer el pasado de estas dos profesiones asociadas y concurrentes: la de los protésicos y la de los depósitos dentales.